Das Verständnis davon, was Wörter, Sätze, Diskussionen, Vorträge u.ä. „dem Wesen nach“ bedeuten, variiert meist von einer Erfahrung bis zur nächsten, von einem Zusammenhang zum anderen, vor allem: von Person zu Person.

Wer von gravierenden physischen und/oder psychischen Erkrankungen frei ist, kommt kaum umhin, informative Kommunikationsvorgänge zunächst ‚“für sich selbst“ zu deuten, um gemäß der persönlichen Denkmuster, Überzeugungen und Vorerfahrungen darauf einzugehen. Oder nicht – etwa, wenn man die Relevanz der Information per se als „bedeutungslos“ abtut, als „ab- oder irrwegig“ verwirft bzw. für „falsch oder unzutreffend“ hält und damit die Chance zur Kommunikation „gegen die Wand“ fährt.

Kurzum: Die Kommunikation zwischen zwei Menschen enthält a priori ein „naturgemäßes“ Maß an Ambivalenz – Ambivalenz, die der Klärung bedarf, um Mißverständnissen, Fehlannahmen, Trugschlüssen u.ä. beizukommen. Zum Beispiel ist „ausgesprochene“ Eindeutigkeit oft unabdingbar, um Personen anderer Altersgruppen adäquat zu verstehen und im Gegenzug auch von ihnen verstanden zu werden, um den Wissenstransfer zwischen Profis und Laien sicherzustellen oder um bei kulturellen Unterschieden den Brückenschlag mitzugestalten. Aus neuropsychologischer Sicht beginnen solche „bewusst“ geführten Kommunikationsprozesse mit sogenannten „sozialen Stereotypen“ ‚ die individuell geprägte Hypothesen nicht nur voraussetzen, sondern regelrecht „voran“stellen.

Das gilt solange, bis empirische Neuerfahrungen dazu veranlassen, die vorigen Vorannahmen teilweise zu korrigieren und jedenfalls anders als bisher zu formulieren.

Kommunikationsschritte dieser Art bezeichnen Neuropsychologinnen und Neuropsychologen u.a. als „Synchronisieren“. Das heißt: Man stellt sich mehr oder minder „bewusst“ auf das Gegenüber ein – meist sogar wechselseitig. Das passiert zum Beispiel, indem man Ideen, Vorstellungen, Begriffsbedeutungen u.ä. „rational“ erscheinende Konstrukte aus-, ver- und abhandelt und innerhalb der eigenen Gedanken frei und offen dafür bleibt, Ähnlichkeiten und Unterschiede nachzuvollziehen, um sie schlussendlich zu akzeptieren, „stehenzulassen“ bzw. zurückweisen zu können.

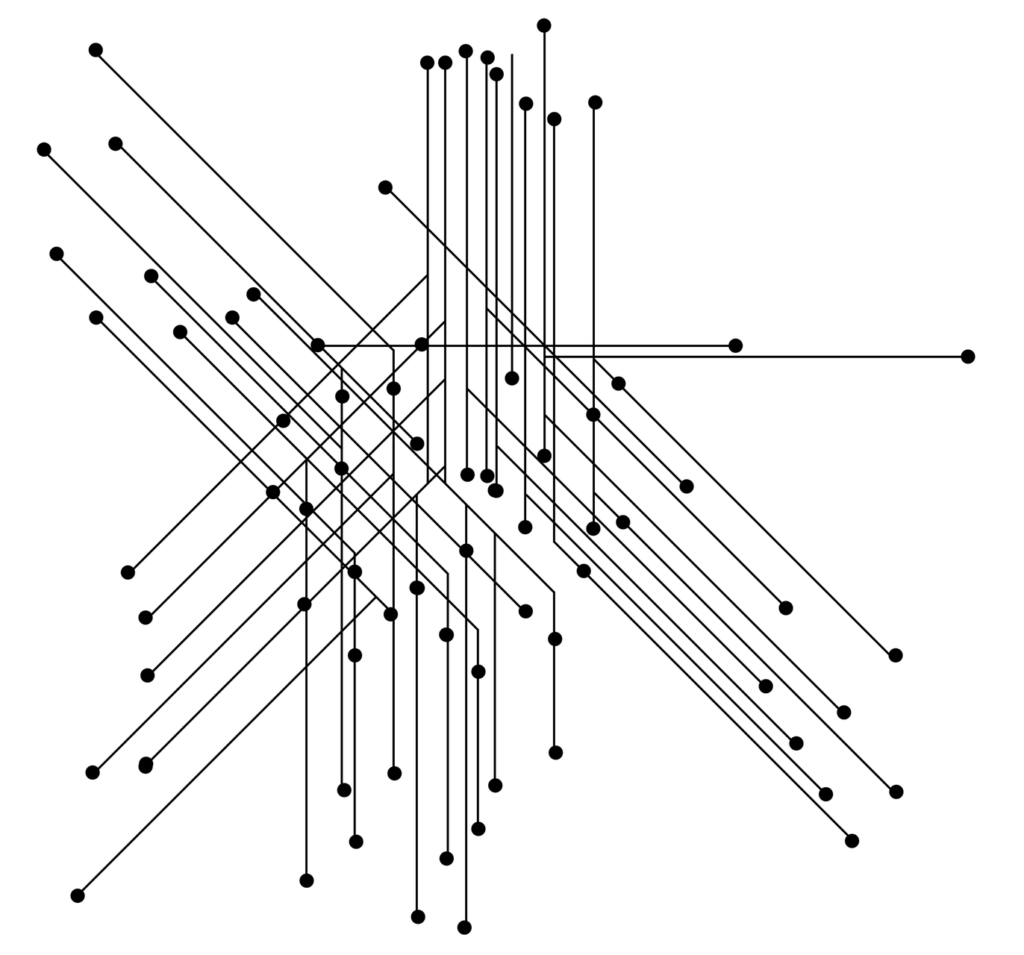

Solche vorwärtsführenden Kommunikationsflüsse setzen sprachlich produzierte „Schleifen“ voraus, die idealerweise zum Gemeinschaftswerk geraten, von Mensch zu Mensch zu „fließenden Übergängen“ beisteuern und oft dadurch erst ermöglichen, vom anderen zu lernen bzw. imstande zu sein, das eigene Wissen zielsicher ans Gegenüber zu vermitteln. Dieses informationstheoretische Prinzip hat der Pfarrer Thomas Bayes (1702 – 1761) im Bayes-Theorem – auch bekannt als Bayes-Satz – als mathematische Formel ausgedrückt. Ihr zufolge befähigt die Beobachtungsgabe u.a. dazu, dass man aus neuen Informationen ableiten kann, in welchem Umfang das vorab existierende Wissen erweitert wurde – kraft der Neuauskünfte selbst.